ICONOGRAFIA DEI SERVI DI SANTA MARIA

ICONE OSM - CALENDARIO STORICO ED ARTISTICO OSM

La Via Pulchritudinis: La bellezza

come via

Per la profonda analogia tra le strutture dell’arte e quella del sacro,

il linguaggio poetico e artistico si è rivelato come il più espressivo e il più

adeguato all’area religiosa.

Per la profonda analogia tra le strutture dell’arte e quella del sacro,

il linguaggio poetico e artistico si è rivelato come il più espressivo e il più

adeguato all’area religiosa.

+ Il frate, con le sue stesse scelte di liberazione dal quotidiano e dalle cose e con la sua visione armoniosa dell’esistente, fa risorgere la santità della bellezza.

+ Come inatteso controcanto del rigore della povertà, semplicità di vita, fin dall’origine s’impone nei conventi una poetica vigorosa e l’attenzione sacrale alla bellezza.

+ Il frate è colui che sa far emergere il lato luminoso di ogni creatura.

+ La fondamentale funzione dell’immagine come strumento, linguaggio del culto, è un mezzo di riferimento, di contemplazione ed elevazione per verità e realtà spirituali, non frapporre ostacoli ne distrazione per i fedeli; quindi anche le inattualità di gusto o di stile, per quanto ora possibile venivano rimosse.

+ L’immagine di venerazione non era l’idolo da non toccare, ma un libro che per esser letto da tutti si doveva continuamente aggiornare nel linguaggio.

Con la voce Iconografia si può intendere la rappresentazione artistica (pittorica, scultorea ecc.) delle figure della Vergine nel suo rapporto con la vita dei Servi, dei sette Santi Fondatori, di San Filippo Benizi, di S. Giuliana Falconieri ecc. Le biografie dei santi e beati dell’Ordine, sia di indole generale (Bibliotheca Sanctorum) sia di indole particolare hanno tutte un capitolo dedicato alla rispettiva iconografia, particolarmente ricca per i sette Padri Fondatori, per San Filippo e San Pellegrino.

Se, invece, con la voce Iconografia,

si intende la parte che ha la via della bellezza o Via pulchritudinis nella

Spiritualità soprattutto mariana del Servi, pur non esistendo studi specifici

al riguardo, è sufficiente ricordare, ad esempio, le opere d’arte conservate

nel convento e nella basilica della SS.ma Annunziata di Firenze, la

Madonna del Cimabue nella Basilica di S. Maria dei Servi di Bologna, lo

stupendo ciclo pittorico mariano della Basilica della B. Vergine della

Ghiara in Reggio Emilia. Studi di notevole interesse sull’iconografia come Via

puchritudinis nella vita dei Servi sono stati compiuti dal frate pittore fra

Fiorenzo M. Gobbo (1926- ).

Se, invece, con la voce Iconografia,

si intende la parte che ha la via della bellezza o Via pulchritudinis nella

Spiritualità soprattutto mariana del Servi, pur non esistendo studi specifici

al riguardo, è sufficiente ricordare, ad esempio, le opere d’arte conservate

nel convento e nella basilica della SS.ma Annunziata di Firenze, la

Madonna del Cimabue nella Basilica di S. Maria dei Servi di Bologna, lo

stupendo ciclo pittorico mariano della Basilica della B. Vergine della

Ghiara in Reggio Emilia. Studi di notevole interesse sull’iconografia come Via

puchritudinis nella vita dei Servi sono stati compiuti dal frate pittore fra

Fiorenzo M. Gobbo (1926- ).

Studi ampiamente divulgati attraverso il suo insegnamento presso la Pont. Facoltà Teologica Marianum.

La spiritualità monastica prima del s. XIII.

La tradizionale cultura e pietà

monastica avevano sempre attinto alla teologia e alla Scrittura, giacché la

vocazione del monaco era orientata alle realtà prettamente escatologiche. La

devozione al cielo, cioè il desiderio di Dio e l’amore dello stato in cui ci si

può unire definitivamente a Lui, era una delle note dominanti del monachesimo,

Ma verso la fine del s. XII, si delinea un prevalere progressivo della

psicologia sulla dottrina.

La tradizionale cultura e pietà

monastica avevano sempre attinto alla teologia e alla Scrittura, giacché la

vocazione del monaco era orientata alle realtà prettamente escatologiche. La

devozione al cielo, cioè il desiderio di Dio e l’amore dello stato in cui ci si

può unire definitivamente a Lui, era una delle note dominanti del monachesimo,

Ma verso la fine del s. XII, si delinea un prevalere progressivo della

psicologia sulla dottrina.

Per quanto riguarda la devozione alla Madonna, san Bernardo, raggiunge una personale originalità, tanto da influenzarne tutto il basso Medioevo.

I Temi di cui egli tratta, noi li troveremo espressi anche nella iconografia della Rinascita:

- le gioie della maternità verginale,

- i dolori della compassione,

- l’incontro nella gloria della Madre con il Figlio,

- il ruolo di mediazione e la tenerezza della madre misericordiosa,

- la consacrazione dei Servi al servizio di Maria,

- le virtù o i privilegi di Nostra Signora, ecc.

Questo “psicologismo” che per alcuni dà un carattere di “pateticità” all’arte religiosa, esprime l’interesse e l’importanza che acquista la storia dell’individuo nel tempo nel vasto disegno della storia della Salvezza. S. Francesco lo riprenderà allargandolo alla visione cosmica del creato, salvato e salvante. Ciò avverrà lentamente, ma irreversibilmente per l’arte sacra e per l’iconografia, fino ai nostri tempi.

Iconografia Mariana medioevale.

L’architettura nell’arte, di questo

periodo, accentra a suo ornamento scultura e colorate vetrate, quasi “ancillae”

al servizio dell’arte maggiore. Ora, le chiese consacrate a Maria stanno

moltiplicandosi in quella terra di Cristianità che sta adornandosi di un

“bianco tessuto di chiese: molte abbaziale benedettine e premostratensi, tutte

quella dei Cistercensi; la Notre Dame” di Francia, specialmente quelle della

seconda metà del s. XII e del s. XIII: Parigi nel 1163, Chartres dopo

l’incendio del 1196, Laon, Senlis, Soissons, Rouen, Reims, Amiens; en Spagna:

Toledo e Leon; in Inghilterra Worchester, Durham, Lichfield; preso gli Ordini

mendicanti: molte chiese dei frati Predicatori, tutte quelle edificate dai frati

Servi di Santa Maria.

L’architettura nell’arte, di questo

periodo, accentra a suo ornamento scultura e colorate vetrate, quasi “ancillae”

al servizio dell’arte maggiore. Ora, le chiese consacrate a Maria stanno

moltiplicandosi in quella terra di Cristianità che sta adornandosi di un

“bianco tessuto di chiese: molte abbaziale benedettine e premostratensi, tutte

quella dei Cistercensi; la Notre Dame” di Francia, specialmente quelle della

seconda metà del s. XII e del s. XIII: Parigi nel 1163, Chartres dopo

l’incendio del 1196, Laon, Senlis, Soissons, Rouen, Reims, Amiens; en Spagna:

Toledo e Leon; in Inghilterra Worchester, Durham, Lichfield; preso gli Ordini

mendicanti: molte chiese dei frati Predicatori, tutte quelle edificate dai frati

Servi di Santa Maria.

La Madonna trionfa non solo nei portali scolpiti di queste cattedrali gotiche e a lei consacrate (alla vita sua e alla sua glorificazione è dedicato il portale centrale di Laon, quelli nord di Parigi, Auxerre, Amiens, Chartres, Bourges), ma anche a s. Stefano di Bourge,s, Sens e Meaux, a s. Giovanni di Lione.

Inoltre, sempre in epoca gotica, nell’interno della chiesa, assai in prossimità dell’altare maggiore, le viene consacrata una belle e profonda cappella.

Se poi si passa ad esaminare l’iconografia propriamente detta, il posto che la Madonna vi occupa veramente sempre più preminente, dal s. XI al XIII. Possiamo così distinguere le raffigurazioni mariane:

Gruppo Madre-Figlio.

Gruppo Madre-Figlio.

Episodi mariani:

a) Maria avanti la nascita. Natività e primi anni. (Genealogia, s. Anna, Nascita, Presentazione di Maria bambina, Matrimonio della Vergine con s. Giuseppe);

b) Scene evangeliche dall’annunciazione alle Nozze di Cana (Annunciazione, il dubbio di s. Giuseppe, Natività di Gesù, Adorazione dei Magi, Presentazione di Gesù, Fuga in Egitto, Nozze di Cana);

c) Maria nelle scene di Passione. (Accanto alla Croce con Giovanni, Deposizione della Croce);

d) Maria nelle scene di resurrezione e di gloria. (Ascensione, Pentecoste con gli Apostoli);

e) Transito, Assunzione e Incoronazione della Vergine…

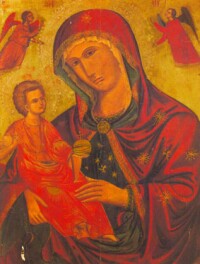

Gruppo Vergine – Bambino

Ne abbiamo tre tipi principali, già fissati:

- Vergine in trono, Sede della Sapienza. Seduta, spesso incoronate, senza espressione di tenerezza, sostiene con le due mani il Bambino, lo presenta all’adorazione degli uomini. E’ la Maestà. E’ evidente il suo rapporto con l’antichità o dell’oriente. Sparisce verso la metà del s. XVIII

- Vergine regale e trionfale. Vergine

regina, coronata regalmente vestita che porta sul braccio sinistro o destro il

Bambino re. Si forma definitivamente nel s. XII, domina nel XIII  s.

s.

- Vergine che allatta o mostra il seno al Bimbo la troviamo in periodo romanico. Frequente già nel s. XIII e di più nel XIV e XV.

- Durante il s. XIV la Vergine appare con una spada simbolica che trapassa il cuore della Madonna posta ai piedi della Croce.

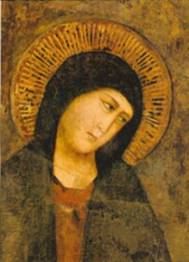

In Italia, la durata dello stile romanico si estende per quasi tutto il sec. XIII, ma in certi autori (Cimabue, Cavallini, Duccio di Boninsegna) è già presente il sentimento gotico. Nell’iconografia mariana, alla tipologia bizantina non mancano elementi psicologici o nuovi tentativi compositivo. Come esempi, basterà ricordare: La Vergine o Cristo tra i santi nel catino dell’abside de s. Maria in Trastevere; la Madonna interceditrice, nella lunetta dell’atrio di s. Angelo in Formis a Capua; una tavola del tardo duecento nella pinacoteca di Napoli ecc.

Un esempio…

Coppo (Jacopo) di Marcolvaldo (+ 1274), La Madonna del Bordone (Chiesa dei Servi, Siena).

![]() Si sa con certezza che Coppo firmò

la Madonna del Bordone dipinta a Siena, un’altra Madonna simile, sempre per i

Servi di Maria ad Orvieto, e gli viene attribuito un Crocifisso della sagrestia

del Duomo di Pistoia e un altro Crocifisso a S. Gimignano. La tavola è firmata

del 1261: data e firma sono tornato in luce in un racconto restauro; inoltre,

sempre dal restauro è venuto in luce un elemento decorativo ripetuto sul manto della

Vergine, e cioè l’aquila imperiale, simbolo della parte ghibellina. Il

nome si rivela un po’ strano.

Si sa con certezza che Coppo firmò

la Madonna del Bordone dipinta a Siena, un’altra Madonna simile, sempre per i

Servi di Maria ad Orvieto, e gli viene attribuito un Crocifisso della sagrestia

del Duomo di Pistoia e un altro Crocifisso a S. Gimignano. La tavola è firmata

del 1261: data e firma sono tornato in luce in un racconto restauro; inoltre,

sempre dal restauro è venuto in luce un elemento decorativo ripetuto sul manto della

Vergine, e cioè l’aquila imperiale, simbolo della parte ghibellina. Il

nome si rivela un po’ strano.

La Chiesa dei Servi di Maria a Siena

nel 1260 si trovava subito fuori della porta di Castel Montone, sulla via che

conduce a Roma. L’immagine, dipinta prima che la chiesa dei Servi venisse

portata dentro la cinta muraria (1263), ricalca il tipo fondamentale della

Odighitria, “Colei che indica la via” che è Cristo. Essa fonde elementi

bizantini, senesi e fiorentini. L’Odighitria si presenta con sfumature di

tenerezza e delicatezza senese: la destra della Madre accarezza il piede del

figlio bambino, il quale alza la destra in segno di benedizione e con la

sinistra regge il rotolo della Legge. La composizione compatta, il  trono a lira, le strutture dorate

dei panneggi sono derivazioni bizantine: il cuscino con la decorazione

geometria è francese; la dolcezza dei volti (ridipinti) e il panno sul quale

posa il Bimbo sono propri della maniera senese. Gli apporti formali quindi sono

vari e di diversa provenienza, ma il senso di monumentalità fa pensare che

Coppo di Marcovaldo abbia subìto un influsso da Cimabue, o che quest’ultimo,

come è più probabile, abbia subìto l’influsso del primo.

trono a lira, le strutture dorate

dei panneggi sono derivazioni bizantine: il cuscino con la decorazione

geometria è francese; la dolcezza dei volti (ridipinti) e il panno sul quale

posa il Bimbo sono propri della maniera senese. Gli apporti formali quindi sono

vari e di diversa provenienza, ma il senso di monumentalità fa pensare che

Coppo di Marcovaldo abbia subìto un influsso da Cimabue, o che quest’ultimo,

come è più probabile, abbia subìto l’influsso del primo.